Im Nordosten der Ukraine wird eine für das Land bisher einmalige Ausstellung geplant. Angegliedert an ein Heimatmuseum soll eine Gedenkstätte für ehemalige Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen entstehen.

Im Jahr 2012 wurde in der Kreisstadt Schostka die Vereinbarung getroffen, den 1500 ehemaligen Zwangsarbeitern und Zwangsarbeiterinnen aus der Region ein Denkmal in Form einer dokumentarischen Ausstellung zu setzen. Vor 70 Jahren begannen die Nazis mit der Deportation von Jugendlichen aus der Region.

Beteiligt an der Vereinbarung waren das Heimatmuseum Schostka und der Sozialpädagoge Martin Guse. Er stammt aus der niedersächsischen Gemeinde Liebenau. Dort ganz in der Nähe, zwischen Liebenau und Steyerberg, im Wald versteckt, existierte einer der größten nationalsozialistischen Rüstungsbetriebe, die Pulverfabrik Liebenau. Hierher brachten die Wehrmachtssoldaten 700 der 1500 Verschleppten aus Schostka und zwangen sie dazu, Materialien für die Kriegsführung zu produzieren.

Seit seiner Jugend beschäftigt sich Martin Guse mit der Aufarbeitung der nationalsozialistischen Vergangenheit seiner Heimatregion. Er gründete 1999 den Verein Dokumentationsstelle Pulverfabrik, der die Biografien der Arbeiter und Arbeiterinnen aus der Pulverfabrik rekonstruiert. Auch von Menschen, die aus dem Gebiet Schostka stammten. Diese Materialien will der Verein für die geplante Ausstellung in Schostka zur Verfügung stellen.

Modernes Konzept

Der Bürgermeister von Schostka Mykola Noga sicherte dem Projekt seine Unterstützung zu. Auch sein Vater wurde nach Deutschland deportiert. Mit der Ausstellung würde man den Verschleppten die verdiente Würdigung und Respekt zukommen lassen, sagt er.

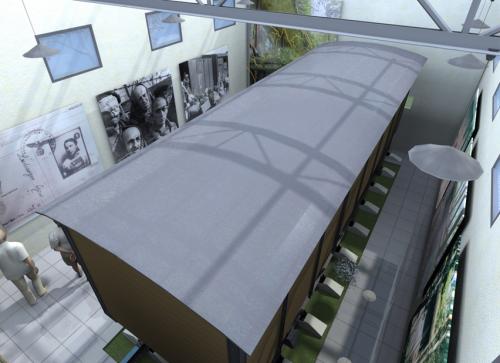

Wie lief die Deportation ab? Wo waren die Männer und Frauen in Deutschland? Unter welchen Bedingungen und wie lange? Hatten Sie Kontakt zu ihren Familien? Das alles soll die Ausstellung anschaulich dokumentieren. Dafür ist ein Anbau auf dem Gelände des Heimatmuseums geplant. Ein begehbarer Güterzugwagon als Symbol für die Verschleppung, historische Dokumente, Fotos und Filme sollen die Atmosphäre der damaligen Zeit für die Besucher erlebbar machen. Durch das multimediale Ausstellungskonzept entstehe ein relativ großer finanzieller Aufwand die Stadt. Endgültig sei die Finanzierung deshalb noch nicht geklärt, sagt der Bürgermeister Mykola Noga. Er rechnet damit, dass der Stadtrat bis zum Herbst entscheidet, die Baukosten zu übernehmen. Auch hofft Mykola Noga auf private Spenden.

Gedenkstätte Schostka Entwurf

Gedenkstätte Schostka EntwurfEin großer Schritt für eine kleine Stadt

Die wissenschaftliche Begleitung, das heißt die Aufarbeitung der benötigten Materialien, übernimmt die internationale Stiftung Verständigung und Toleranz in Kiew. Die Nichtregierungsorganisation engagiert sich seit fünf Jahren für die in der Ukraine lebende ehemalige KZ-Häftlinge und Zwangsarbeiter. Zum einen vermittelt sie psychologische und medizinische Hilfe, zum anderen unterstützt sie mit ihren Projekten die „Aufarbeitung der Geschichte und somit die Aufbewahrung der historischen Erinnerungen“, so der Leiter der Stiftung Igor Luschnikow.

Er betont die Wichtigkeit der geplanten Gedenkstätte für die Ukraine. „Die Bedeutung dieses Vorhabens ist für das ganze Land sehr groß, obwohl Schostka eine kleine Stadt ist. Das Land hat nichts dergleichen. Es gibt keine Ausstellung, keine Exposition, die sich mit diesem Thema in einem bedeutenden Ausmaß befasst.“ Es gebe natürlich im Museum des Großen Vaterländischen Krieges einen Ausstellungsraum, der über die KZ-Häftlinge und Zwangsarbeiter berichtet, aber dass eine separate Abteilung eines Heimatmuseums dieses Thema aufgreift, das gebe es zum ersten Mal.

Gedenkstätte Schostka Entwurf

Gedenkstätte Schostka EntwurfDas doppelte Trauma

Die verschleppten Zivilisten, ebenso wie KZ-Häftlinge und Kriegsgefangene, litten nach ihrer Rückkehr in die Sowjetunion besonders bis zum Tod Stalins 1953 unter totaler staatlicher Kontrolle und Verfolgung. Sie galten in ihrer Heimat nun als Verräter, die während des Krieges für den Feind gearbeitet haben. Manche wurden verhaftet und gerieten direkt ins Arbeitslager oder sie wurden zur Armee eingezogen. Sie hatten kein Recht auf selbstbestimmte Wahl des Arbeitsplatzes, durften ihren Wohnort nicht eigenmächtig ändern oder wurden sogar zwangsweise umgesiedelt.

Igor Luschnikow von der Stiftung Verständigung und Toleranz sagt: „Es ist klar, dass diese Menschen nach dem Krieg, nach der Rückkehr noch ein zweites Trauma erlebt hatten, weil sie damals von der Regierung der Sowjetunion als Kollaborateure angesehen wurden. Als Verbrecher, die für die Gegner Waffen produzierten. So hatten sie nach dem Krieg mit diesem doppelten Trauma die ganze Zeit lang gelebt.“

Die stalinistische Bewertung der Heimkehrer als Kollaborateure prägte auch nach Stalins Tod die gesellschaftliche Sicht. Viele ehemalige Zwangsarbeiter verschwiegen deshalb ihre Vergangenheit, um sich und ihre Familien vor Diskriminierung zu schützen.

In einer Broschüre der Dokumentationsstelle Pulverfabrik Liebenau wird Iwan Dudar vorgestellt, ein ehemaliger Zwangsarbeiter aus der Ukraine. Von seiner Zeit als „Ostarbeiter“ der Pulverfabrik Liebenau wusste bis zum Ende der Sowjetunion nur seine Ehefrau. Seine Kinder waren schon erwachsen, als er sich überwunden hatte, ihnen von seiner wahren Vergangenheit zu erzählen.

Auch offiziell als Opfer anerkannt

Dieses Schicksal erlebten Millionen Männer und Frauen in der Ukraine. Bis zur Unabhängigkeit der Ukraine 1991 gab es in ihrer Heimat keine gesellschaftliche Aufmerksamkeit gegenüber ihren speziellen Kriegserfahrungen.

Erst 50 Jahre nach dem Kriegsende, im Dezember 1995 wurden ehemalige Zwangsarbeiter in der Ukraine juristisch als Opfer anerkannt und damit den sogenannten Kriegsveteranen gleich gestellt. Als Opfer der NS-Verfolgung erhalten sie seitdem Vergünstigungen bei Wohnnebenkosten und in öffentlichen Verkehrsmitteln. Was die gesellschaftliche Aufmerksamkeit betrifft, stehen sie aber immer noch im Schatten der Kriegsveteranen und der KZ-Häftlinge.

Die Gedenkstätte, wie sie in Schostka geplant wird, trägt dazu bei, dem Schicksal der Zivilisten, die im Deutschen Reich gelitten haben, einen würdigen Platz im Rahmen der Erinnerungsarbeit zu geben. Insgesamt wurden 2,5 Millionen Menschen aus der Ukraine deportiert. In der Region Schostka leben heute noch etliche Zeitzeugen. Es ist zu hoffen, dass sie diese Würdigung noch erleben werden.

Gedenkstätte Schostka Entwurf

Gedenkstätte Schostka EntwurfAutorinnen: Kristin Wirth, Julia Korobowa

Forumsdiskussionen

Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?

„Bin jetzt da, 10 PKW vor mir, das ist akzeptabel, ist ja auch der 1.Mai. Bin zufrieden mit der Situation. @Frank Fahre immer noch ein schwarzes Auto... kennst doch meine Erfahrung mit der Polizei in UA...Kaffeebraun...“

Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?

„Probier doch einfach. Wenn der offen ist doch alles ok. Bin da glaube mal zurück drüber gefahren. War dann nur eine ewige Kurverei bis zur A4. Bin da aber eh erstmal bis Krakau. Kann natürlich auch...“

Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?

„Schade, dass es keine Info´s zu Zosin gibt, wer aber noch was weiß, bitte schreiben, ich fahre jetzt in 30 Minuten los und kann immer noch in ca. 10h bei einem Stopp nochmals nachlesen. Google Maps schickt...“

Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?

„Diesen Grenzübergang hatte ich schon auf dem Schirm, kenne ihn nur noch nicht. Kann jemand noch etwas zu Zosin sagen, wäre ja auch machbar oder lieber nicht? Vielen Dank Bernhard.“

bernhard1945 in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?

„Hallo Bernd Es hängt etwas davon ab, wohin Du in Ukraine fahren möchtest. So wie es scheint möchtest Du (wie ich normalerweise) in Richtung Kiew fahren. Ich benütze deshalb seit Jahren den Übergang...“

Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?

„Ergänzend, möchte nach Luzk fahren, ist ja sicherlich nicht uninteressant für einen Ratschlag.“

Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?

„Möchte morgen über Nacht in die Ukraine fahren und plane die Ankunft an der Grenze sehr früh am Morgen. Fahre entweder über Polen oder ggf. über Tschechien, je nachdem was google maps empfiehlt. Normalerweise...“

Ahrens in Recht, Visa und Dokumente • Re: Visa D14

„Das ist ein simples D-Visum, wie man es auch in Deutschland für die Beantragung einer Aufenthaltsgenehmigung braucht. Man benötigt dazu keine Mindestaufenthaltszeit. Auch bei der Aufenthaltserlaubnis...“

JohannesTim in Berichte und Reisetipps • Mit dem Zug in die Ukraine

„Zunächst möchte ich sagen, daß die PKP für die Sitzplatzzüge, die zum Beispiel von Kattowitz bis nach Przemysl fahren, die Preise nicht erhöht hat. Allgemein gilt die Polnische Staatsbahn eher als...“

MHG1023 in Berichte und Reisetipps • Re: Mit dem Zug in die Ukraine

„"Warum verlangt die PKP von den Fahrgästen solch einen Preis ?" - Weil sie es können ... Die Nachfrage dürfte weiter hoch sein und weil es keine vergleichbaren Alternativen gibt (Buslinien über Nacht...“

JohannesTim in Berichte und Reisetipps • Re: Mit dem Zug in die Ukraine

„Die Polnische Staatseisenbahn PKP Intercity S.A. erhöhte für den Schlafwagen-Zug D 68 am 1. Februar 2025 die Fahrpreise um + 38 Prozent. : Vom Warschauer Ostbahnhof fährt abends um 17.49 Uhr der Schlafwagen-Zug...“

HelloMick in Hilfe und Rat • Brauchen Hilfe bei Diia Registrierung

„Hallo. Meine Ex-Frau ist schon über 22 Jahre in Deutschland. Jetzt benötigt sie einen Termin für das Konsulat. Aber es werden nur Termine über Diia vergeben. Kann uns jemand erklären wie das genau...“

Trick in Recht, Visa und Dokumente • Visa D14

„Hallo..... Ich benötige nochmals euer Schwarmwissen.... Bin seit Dezember letzten Jahres in der Ukraine verheiratet worden Jetzt meine Frage.....ich habe auf der Seite der ukrainischen Botschaft einen...“